Intercultures

Quel est l’effet fertilisant des cultures intermédiaires ?

La fourniture d’azote par les couverts d'interculture à la culture suivante résulte à la fois de la quantité d’azote contenue dans leurs résidus et de la proportion de cet azote rendue disponible par minéralisation après destruction.

La fourniture d’azote par les couverts d'interculture à la culture suivante résulte à la fois de la quantité d’azote contenue dans leurs résidus et de la proportion de cet azote rendue disponible par minéralisation après destruction.

L’effet fertilisant d’un couvert correspond au supplément d’azote absorbé par la culture implantée après ce couvert par rapport à une culture implantée après un sol nu. Cet effet peut parfois être négatif si l’enfouissement des résidus du couvert induit de «l’organisation nette», ou lorsque les restitutions ne compensent pas la diminution du stock d’azote minéral du sol liée à l’absorption du couvert ; c’est le cas des années à hiver sec, où les pertes d’azote par lixiviation sous un sol nu sont faibles.

L’effet fertilisant des légumineuses : un compromis entre biomasse et teneur en azote

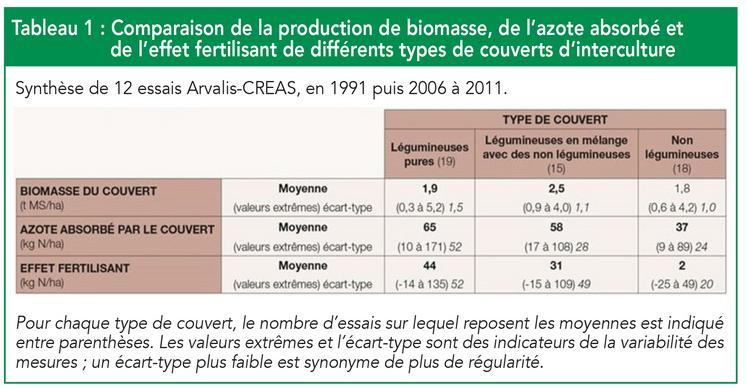

Les légumineuses ont une teneur en azote généralement plus élevée que celles des autres espèces. Elles peuvent emmagasiner dans leurs parties aériennes des quantités importantes d’azote malgré une production de biomasse souvent plus limitée que les associations (tableau 1). Et la richesse en azote de leurs résidus favorise leur minéralisation, ce qui assure la libération rapide d’une part importante de cet azote.

Qu’elles soient utilisées pures, lorsque le contexte réglementaire le permet, ou en mélange avec des espèces non légumineuses, les cultures intermédiaires à base de légumineuses fournissent en moyenne 30 à 40 kg N/ha de plus qu’un sol nu ou qu’un couvert de non légumineuses (tableau 1).

Les économies les plus importantes (135 kg N/ha) sont obtenues avec des couverts de légumineuses pures. Les mélanges légumineuses-non légumineuses garantissent cependant des résultats plus réguliers.

Une vitesse de minéralisation très dépendante du rapport C/N

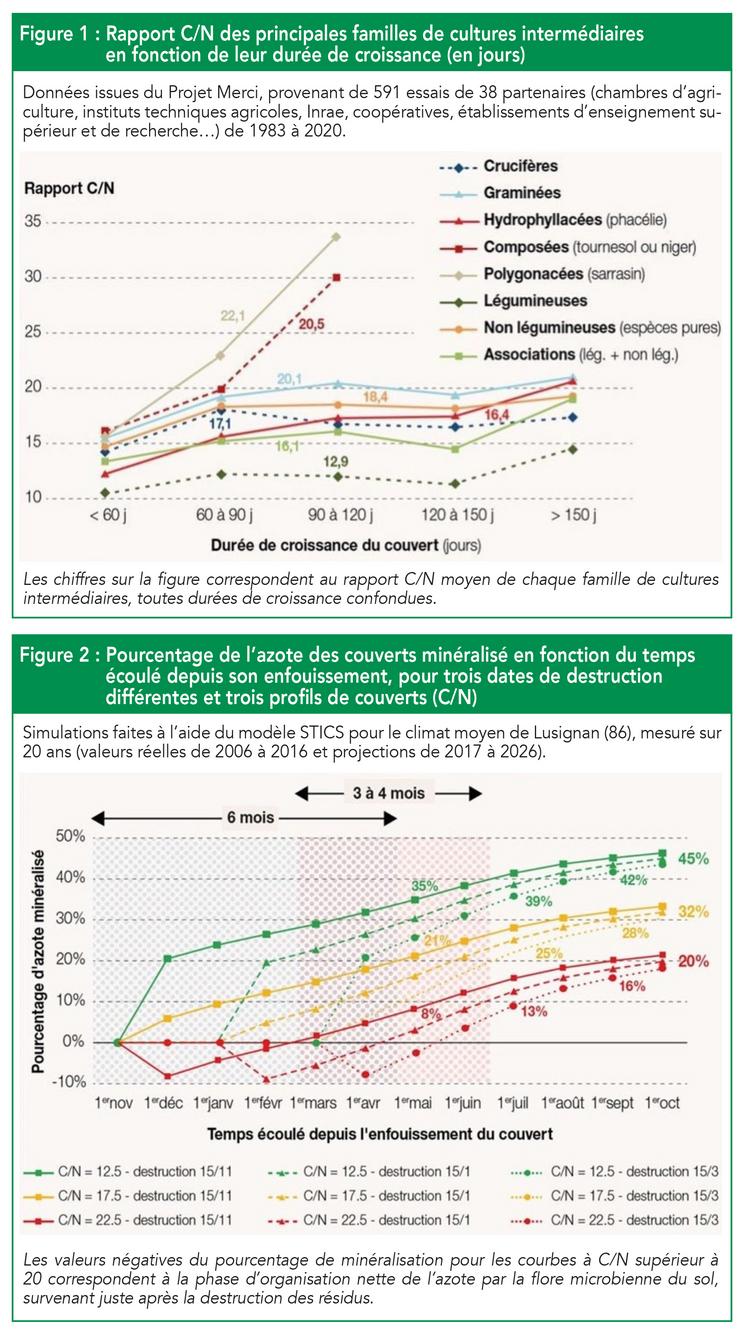

Plus que les espèces ou les familles d’espèces qui composent un couvert d’interculture, c’est la quantité d’azote de leurs résidus et leur rapport C/N (rapport entre leur teneur en carbone et leur teneur en azote) qui déterminent leur effet fertilisant, et donc la fourniture d’azote à la culture suivante.

Ce dernier indicateur dépend de la durée de croissance des espèces, elle-même liée au niveau de lignification des tissus végétaux, qui s’accentue au fil du temps (figure 1).

Un travail de simulation à l’aide du modèle de culture STICS de l’Inrae, réalisé dans le cadre du projet Merci, a modélisé la cinétique de minéralisation des résidus de couverts végétaux après enfouissement pour différents rapports C/N des espèces présentes dans les cultures intermédiaires, différentes dates de destruction et d’enfouissement des résidus, et pour vingt-quatre stations climatiques de France métropolitaine.

Les résultats confirment l’importance du rapport C/N. Ainsi, sur le site de Lusignan (86), au climat «moyen» en termes de minéralisation à l’échelle de la France métropolitaine, des résidus de couverts végétaux dont le rapport C/N est faible (proche de 12,5) peuvent restituer environ

45 % de leur azote au cours de l’année de leur incorporation au sol (figure 1). C’est le cas, la plupart du temps, des résidus de légumineuses pures, mais aussi des associations détruites suffisamment tôt (avant cinq mois), voire de la phacélie et des crucifères si elles sont détruites moins de

deux mois après semis.

Pour des valeurs intermédiaires de C/N (voisines de 17,5), le taux de minéralisation de l’azote sur une même période n’est que de 30 à 35 %.

Pour quelques espèces de cultures intermédiaires telles que le tournesol et le sarrasin, voire pour les graminées et la phacélie détruites plus de cinq mois après semis, la valeur du rapport C/N dépasse 20. Dans ces situations, les restitutions d’azote sont seulement de l’ordre de 20 % de l’azote total piégé par le couvert. Elles peuvent s’accompagner d’une «faim d’azote» freinant le démarrage de la culture

suivante.

La date de destruction a son importance

De manière générale, les cinétiques de minéralisation varient également selon la date d’incorporation des résidus de couvert. Ainsi, la minéralisation, qui est fortement conditionnée par la température du sol, sera plus lente pour des couverts détruits et enfouis mi-novembre que pour des couverts enfouis seulement au début du printemps.

De fait, quel que soit le C/N des résidus de couverts intermédiaires, le taux de minéralisation de l’azote atteint au bout de six mois peut varier de ±10 % selon leur date d’enfouissement.

Par exemple, pour un couvert de rapport C/N à 17,5 incorporé au sol en fin d’automne, il faudra compter environ six mois pour que 20 % de l’azote de ses résidus soit minéralisé, contre seulement trois mois et demi pour un couvert de composition équivalente enfoui au printemps (figure 2, zones tramées).

Toutefois, au-delà de l’azote, la date de destruction des couverts doit tenir compte des contraintes inhérentes aux modes de destruction du couvert et d’implantation de la culture suivante. Par ailleurs, un couvert maintenu trop longtemps peut limiter la recharge de la réserve utile du sol et ainsi pénaliser l’alimentation hydrique de la culture suivante.

Le climat a un effet modéré sur la minéralisation

En revanche, l’effet du climat est assez limité. Par exemple, l’écart de minéralisation entre les deux années extrêmes sur vingt ans pour la station de Lusignan n’est que de 4 %. C’est aussi le cas de la variabilité entre différentes zones géographiques. Ainsi, entre le climat de Pau (océanique, avec des hivers plutôt doux et humides) et celui d’Arras (continental, aux hivers plutôt froids et secs), qui représentent les situations extrêmes parmi les vingt-quatre stations climatiques étudiées, les taux moyens de minéralisation de l’azote des résidus de couvert ne diffèrent, au bout de six mois, que de 5 % au plus pour un même rapport C/N et une même date d’enfouissement.

Concrètement, que faut-il en retenir ?

Pour des couverts de légumineuses pures ou contenant une proportion importante de légumineuses, dont le C/N est faible, une destruction tardive au printemps peut s’avérer intéressante. Ainsi, la production de biomasse augmente significativement à la faveur des températures plus douces rencontrées en sortie d’hiver, ce qui maximise la quantité d’azote contenue dans les résidus. De plus, pour ces espèces, le rapport C/N restant faible même pour des croissances longues, l’azote est rapidement minéralisé et donc disponible pour la culture suivante.

Au contraire, il est préférable d’anticiper la destruction des autres espèces de couvert, notamment phacélie et graminées, afin d’éviter une lignification trop importante des résidus qui conduirait à des valeurs de C/N élevées et à de faibles potentiels de minéralisation de l’azote. De plus, ceci permet d’avancer la phase temporaire d’organisation nette d’azote (qui survient juste après la destruction des résidus pour des rapports C/N supérieurs à 20), et ainsi d’éviter ou de limiter la «faim d’azote» (phénomène de mobilisation de l'azote par les micro-organismes du sol) pour la culture suivante.