Pac post-2027

Des orientations qui interrogent les agriculteurs des Hauts-de-France

À l’heure où les contours de la future Politique agricole commune (Pac) post-2027 se dessinent, la Chambre d’agriculture régionale entame l’analyse des premières annonces, tout en soulignant le rôle stratégique de la région Hauts-de-France dans le paysage agricole français et européen.

À l’heure où les contours de la future Politique agricole commune (Pac) post-2027 se dessinent, la Chambre d’agriculture régionale entame l’analyse des premières annonces, tout en soulignant le rôle stratégique de la région Hauts-de-France dans le paysage agricole français et européen.

Forte d’un tissu agricole dynamique de près de 2 millions d’hectares et d'une filière agroalimentaire puissante, le rôle nourricier de la région est confirmé par des productions agricoles emblématiques.

Cependant, ce potentiel se heurte à un cadre réglementaire et fiscal qui pénalise l’efficacité des filières de la région, confrontées aussi aux défis climatiques, géopolitiques et sanitaires.

Historiquement dotés de Droits à paiement de base (DPB) parmi les plus élevés, reflet d’un fort potentiel agronomique, les agriculteurs des Hauts-de-France ont subi une réduction constante de leurs aides depuis la mise en œuvre de la convergence en 2014.

Cette dynamique a fortement entamé l’efficacité des filières, d’autant plus que les aides du second pilier n’ont pas permis de compenser les pertes enregistrées sur le premier.

En 2023, l’introduction de «l’écorégime», en remplacement du «paiement vert», a accentué cette tendance. Le montant versé en 2023 dans les Hauts-de-France au titre de l’écorégime a chuté de 25,6 % par rapport au paiement vert de 2022. Parallèlement, le nombre de bénéficiaires a reculé de 14,6 %, passant de 20 613 à 17 603 exploitants. Cette baisse est notamment liée à des conditions d’accès plus restrictives et à une définition de l’agriculteur actif qui a exclu certaines exploitations du dispositif Pac.

À la différence du paiement vert, qui était proportionnel aux DPB, l’écorégime repose sur un montant forfaitaire par hectare, ce qui désavantage mécaniquement les régions aux DPB historiquement élevés, comme les Hauts-de-France.

Une enveloppe Feader qui stagne

Par ailleurs, à l’instar des pertes subies par les agriculteurs des Hauts-de-France sur le premier pilier, l’enveloppe Feader de la région n’a pas augmenté, malgré des besoins bien présents.

Les transferts de fonds du premier vers le second pilier de la Pac ont majoritairement profité aux Indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), un dispositif dont les exploitations des Hauts-de-France sont exclues. Cette situation creuse les inégalités territoriales, au détriment d’une région pourtant stratégique.

Concernant les Mesures agroenvironnementales et climatiques (Maec), la région déplore un système qui se limite à compenser les surcoûts sans véritablement encourager une transition écologique ambitieuse. Or, ce levier est essentiel pour répondre aux défis du renouvellement des générations, à la modernisation des bâtiments et des équipements, en particulier dans les filières d’élevage, tout en favorisant la transition environnementale et climatique.

Dans ce contexte, il est indispensable de maintenir une forte incitation à l’installation pour tous les porteurs de projets viables et durables.

Par ailleurs, l’accès à l’eau constitue un enjeu stratégique majeur pour l’agriculture face au changement climatique. Il est essentiel que le cadre de la Pac permette aux territoires de disposer de la souplesse nécessaire pour adapter la gestion de la ressource aux réalités locales. À ce titre, le règlement ne doit pas constituer un frein aux investissements indispensables à l’adaptation des exploitations.

La modernisation des exploitations reste un levier essentiel pour favoriser le renouvellement des générations. Le Conseil régional et la profession agricole plaident pour un soutien renforcé du cadre européen en faveur de cette priorité.

Les réformes successives de la Politique agricole commune (Pac) ont eu pour conséquence des pertes financières significatives pour l’agriculture française. Entre 2015 et 2019, les exploitants ont perdu plus de 100 millions d’euros de soutien.

Cette diminution s’explique principalement par la forte réduction des aides découplées, qui constituent pourtant un pilier fondamental du système de soutien aux exploitations.

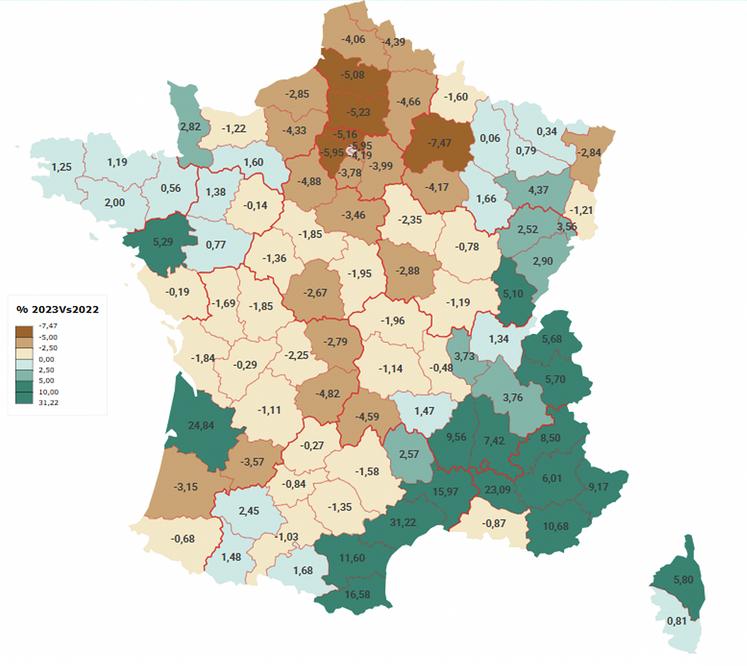

La tendance s’est poursuivie avec la réforme suivante. Entre 2022 et 2023, le montant total des aides Pac a chuté de 26 millions d’euros. Là encore, la principale cause réside dans la diminution des aides découplées, en recul de 6,6 % en montant et de 8,6 % en nombre de bénéficiaires.

Des nouvelles pertes financières ?

Ce recul s’est particulièrement fait sentir dans les départements des Hauts-de-France, comme en témoigne la carte ci-dessus.

Or, les annonces récentes sur la future Pac, intégrée au nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034, font craindre de nouvelles pertes importantes des retombées financières de la Pac en Hauts-de-France.

Alors que la Pac représentait historiquement un pilier stratégique de l’Union européenne, elle semble désormais reléguée à un simple volet parmi d’autres au sein de plans de partenariats nationaux et régionaux (PPNR).

Ces derniers, représentant 48 % du budget (865 milliards d’euros), mêleront agriculture (Pac), politique de cohésion, migration ou encore programmes Interreg, diluant la spécificité des enjeux agricoles dans un vaste fourre-tout.

Le budget alloué à la Pac et à la pêche chute à 295,7 milliards d’euros, soit une baisse estimée de 21 % sans tenir compte de l’inflation, et de 40 % en tenant compte de l’inflation.

Une coupe sévère qui risque d’asphyxier le secteur et de le mettre en concurrence un secteur déjà fragilisé par les crises climatiques, géopolitique et économique. La disparition progressive de la structure à deux piliers, avec des mesures parfois cofinancées, parfois non, accroît la complexité et l’incertitude pour les agriculteurs. Moins de lisibilité, moins de garanties, et un sentiment croissant d’abandon.

Par ailleurs, la baisse des aides à l’hectare suscite des inquiétudes, car elle pourrait porter un sérieux coup aux grandes cultures. Du côté des aides animales, le recouplage des aides marque un recul par rapport à la stratégie précédente. Il convient de rester vigilant sur les conditions d’accès, notamment les taux de chargement, un critère qui pourrait lourdement pénaliser les élevages des Hauts-de-France. Face à ces évolutions, la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France, le Conseil régional et les représentant des organisations professionnelles se mobilisent.

Une position régionale commune

Une concertation étroite et approfondie a démarré depuis plusieurs mois pour bâtir une position régionale commune, argumentée et cohérente, en vue de défendre les intérêts du territoire au niveau européen comme national.

Parallèlement, des simulations d’impact seront réalisées progressivement à partir des cas types d’exploitation du réseau Inosys, à mesure que les contours de la Pac 2027 se précisent. Objectif : évaluer concrètement les effets des différentes réformes sur les exploitations locales et anticiper les besoins spécifiques de chaque filière. Ce travail d’analyse permettra d’éclairer les négociations à venir avec des données objectives, et de peser plus efficacement dans les discussions européennes.

Sur fond d’instabilité géopolitique, l’issue de ces négociations s’annonce déterminante pour la souveraineté alimentaire de la France et des Hauts-de-France.

________________________________________________________________________________________________________________________

Le point de vue de

Marie-Sophie Lesne, vice-présidente Agriculture, agroalimentaire, enseignement agricole et pêche de la Région Hauts-de-France

La réduction du budget est inacceptable

Les orientations dévoilées par la Commission européenne concernant la future Politique agricole commune sont extrêmement décevantes et marquent une rupture profonde avec l’ambition fondatrice de l’Union européenne. La Pac a été un pilier fondateur de l’Europe permettant de garantir une cohérence entre États membres, d’assurer une stabilité des revenus des agriculteurs, et de soutenir la production. On a beau lui trouver beaucoup de défauts – sa complexité spécialement – nous avons grand besoin d’une Pac forte pour notre agriculture.

L’annonce de la réduction de son budget de 21 % est tout simplement inacceptable. La France ne peut pas laisser faire cela. Face aux défis du renouvellement des générations, du maintien de la production et de l’élevage et d’adaptation au changement climatique, réduire le volume de la Pac revient à abandonner le travail voulu et réalisé par les pères fondateurs de l’Europe. Dans le contexte géopolitique actuel, la production alimentaire est encore plus stratégique que par le passé. Le réarmement de la France et de l’Europe passe par le réarmement alimentaire. La souveraineté se construit chaque jour dans nos fermes, dans nos élevages, dans nos territoires. Elle repose sur des filières solides, des revenus agricoles viables, et un soutien clair à la production. En outre, la transition agroécologique ne se fera pas sans stabilité économique, sans investissements.

En remettant en cause ses deux piliers historiques (le soutien aux revenus et l’investissement via le Feader), la Pac perd sa lisibilité et sa vocation. En mélangeant la Pac à d’autres fonds européens (cohésion, politique sociale), en créant un Fonds unique, véritable «fourre-tout», l’Europe dilue l’agriculture et la renationalise, c’est-à-dire qu’elle renvoie la responsabilité aux États de choisir leurs priorités. Le risque est clair : l’émergence d’une Europe agricole à deux vitesses. Certains pays décideront de soutenir massivement l’agriculture, d’autres non. Cela fragilisera inévitablement les filières déjà en souffrance, comme l’élevage, et nos industries agroalimentaires. Et pendant ce temps, des produits extérieurs, non-soumis à nos normes européennes, pourront continuer d’entrer sur le marché européen, exacerbant encore plus les distorsions de concurrence, notamment si le Mercosur est ratifié.

Les Régions sont pleinement engagées depuis des années aux côtés du monde agricole et continueront à soutenir la modernisation, l’installation, et la structuration des filières. Mais elles ne pourront naturellement pas compenser le recul de l’ambition européenne. L’agriculture ne peut pas être traitée comme un domaine secondaire, une variable d’ajustement. Elle porte en elle les enjeux de souveraineté et de résilience. Je suis donc pleinement mobilisée pour que la voix des agriculteurs, et notamment celle des éleveurs, soit défendue, entendue et respectée. Nous comptons plus que jamais sur les parlementaires européens et in fine sur le Conseil européen pour revoir la copie présentée par la Commission européenne.

________________________________________________________________________________________________________________________

Le point de vue de

Simon Ammeux, président de la FRSEA Hauts-de-France

Y a-t-il encore une ambition agricole en Europe ?

Tout de suite après le charbon et l’acier, l’agriculture a été perçue comme un enjeu stratégique à la construction de l’Union européenne. Assurer la souveraineté alimentaire du territoire européen et rivaliser avec des géants mondiaux de la production agricole ont été jusqu’à présent des objectifs fondamentaux de l’UE. Aujourd’hui, il faut bien admettre qu’entre le projet d’accord du Mercosur qui ouvrirait toutes grandes les portes de l’Europe à des productions alimentaires ne répondant pas à nos normes et les premières annonces de la Commission européenne sur la future programmation Pac, on ne s’y retrouve pas vraiment.

La diminution budgétaire de 21 %, une architecture de la Pac fondue dans un fonds unique et la renationalisation des mesures sont autant de source d’incompréhension de la stratégie portée par la Commission européenne.

Alors que les défis sont nombreux : souveraineté alimentaire, lutte contre le changement climatique, vitalité des territoires ruraux, que le contexte géopolitique mondial est instable, la production agricole en Europe est plus que jamais un enjeu. Nous avons besoin d’un projet agricole ambitieux avec une orientation économique claire pour l’agriculture. La réalisation des transitions et des pratiques durables n'est pas incompatible avec la compétitivité. Pour cela, il s’agit d’abord de disposer d’un budget pour la Pac à la hauteur. Ensuite, de donner des orientations en faveur d’une agriculture familiale et de production, et ce n’est pas un gros mot. Les indicateurs environnementaux proposés sans lien avec la compétitivité et la souveraineté alimentaire ne vont pas dans le bon sens. La fusion des fonds en un seul jette un flou supplémentaire et laisse aux États membres le soin d'arbitrer leurs orientations, ce qui pourraient aboutir à autant de politiques agricoles que d’États membres —ce qui ne renforcera pas l’Europe vis-à-vis de ses concurrents mondiaux.

Il est urgent que cette copie soit revue, l’agriculture française et européenne mérite mieux.

Une fois cette étape européenne passée, les discussions s’engageront au niveau national. En Hauts-de-France, nous avons déjà payé un lourd tribut lors des précédentes réformes de la Pac. Nous serons attentifs à défendre notre agriculture et à trouver les outils permettant de favoriser le développement des exploitations.