Végétale

Fissurer les sols : un levier agronomique à utiliser à bon escient

La période d’interculture est souvent propice pour utiliser les outils de restructuration (fissurateur, décompacteur...) dans le but de corriger des zones de compaction. Tour d’horizon des éléments clés à prendre en compte pour intervenir correctement.

La période d’interculture est souvent propice pour utiliser les outils de restructuration (fissurateur, décompacteur...) dans le but de corriger des zones de compaction. Tour d’horizon des éléments clés à prendre en compte pour intervenir correctement.

Un bon diagnostic avant toute intervention

Le passage d’un outil de fissuration est relativement coûteux car il demande un effort de traction élevé. Afin d’intervenir de façon pertinente, l’analyse de l’état de compaction et d’humidité des différents horizons du sol est un préalable avant tout passage d’outils. Ce diagnostic peut être réalisé de façon assez rapide en utilisant la technique du profil 3D.

Celui-ci doit être répété plusieurs fois dans la parcelle pour avoir une idée assez précise de l’état des horizons. Toutefois, si des doutes subsistent, il est possible de creuser un profil de sol sur 3 à 4 mètres de largeur pour éviter que certains éléments puissent passer à travers les mailles du filet du profil 3D.

Chaque année, un bon agronome devrait diagnostiquer l’état structurel de plusieurs parcelles pour évaluer ses pratiques culturales et anticiper certaines problématiques.

Des conditions friables à privilégier

Après le diagnostic, et afin de justifier d'une fissuration, le second élément à considérer pour une intervention optimale est le niveau d’humidité du sol. En effet, le travail de la dent de fissurateur est maximal lorsque le sol est ni trop sec ni trop humide. Autrement dit, humide et ressuyé. Si le sol est trop sec, l’usure de l’outil va être importante et la création de trop de terre fine engendrera de potentielles reprises en masse. Trop humide, c’est le fil à couper le beurre, le passage de la dent n’aura pas d’impact sur la restructuration des horizons.

Des réglages ultra-précis

Derniers points et non des moindres pour la réussite de l’intervention : réglage correct de l’outil ainsi que la vitesse d’avancement du tracteur.

On remarque bien trop fréquemment en plaine des outils qui travaillent trop de l’avant ou trop de l’arrière. Le réglage du troisième point en fonction de la profondeur d’intervention est primordial pour les outils de fissuration. Ils doivent travailler à plat par rapport au sol !

Enfin, la vitesse d’avancement doit être de l’ordre de 5 à 7 km/h. La grosse majorité des outils sur le marché a cette plage d’utilisation. En dessous de cette fourchette, la dent n’aura pas assez de vitesse pour bouleverser suffisamment l’horizon.

Au-dessus, la dent va déstructurer de façon trop importante le sol et créer trop de terre fine qui pourra engendrer des problèmes de portance.

Enfin, pour pérenniser les bienfaits de la fissuration, il est primordial d’implanter un couvert ou une culture après l’intervention afin d’optimiser les bénéfices sur la porosité du sol, sur le remplissage de la réserve utile, sur la vie du sol, etc.

C’est dans ce cadre que le GIEE du Vimeu a souhaité comparer différents outils de fissuration dans une parcelle de blé qui doit être implantée en lin l’année prochaine. Un suivi va être réalisé sur l’impact du passage des différents matériels sur le développement du couvert d’interculture mais également sur le lin. Lors de cet hiver, une visite sera organisée, avec interprétation de profils de sol dans les différentes modalités afin de comparer les différentes dents utilisées.

Si vous avez un besoin de diagnostic de la structure de vos sols, n’hésitez pas à contacter votre conseiller à la chambre d’agriculture.

Questions-réponses : opération de fissuration du sol

Y a-t-il une profondeur ‘‘standard’’ à viser concernant les opérations de fissuration du sol ?

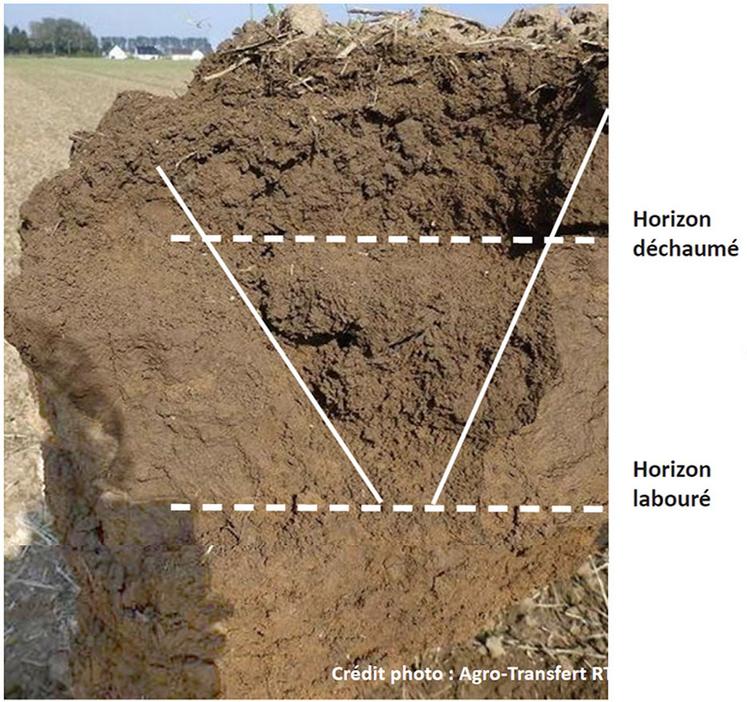

On pense communément à des objectifs de profondeur de l'ordre de 25 à 30 centimètres, qui permettraient de restructurer la semelle de labour. Cette approche peut se révéler pertinente, mais pas toujours. Grâce au développement d'outils de diagnostic rapide du sol (tige pénétrométrique, méthode bêche, mini-profil 3D, etc.), on peut constater que les horizons tassés ou les zones de lissage ne se trouvent pas nécessairement là où on les attend. Des semelles de déchaumage ou la présence d'un horizon tassé situé sous la semelle de labour ne sont pas rares. Les opérations de décompactage ne doivent donc pas être systématiques, mais raisonnées, sous peine de créer des structures creuses ou soufflées peu favorables à l'enracinement des cultures. En cas de doute, contactez votre conseiller de la CA80.

Est-ce que le travail profond est-il toujours néfaste vis-à-vis de l’activité des vers de terre ?

On sait que l’activité des vers de terre est essentielle pour créer et maintenir la porosité du sol, notamment dans les systèmes en ACS.

Or, en cas de récolte difficile ou après un épisode de compactage manifeste, on se demande parfois si la restructuration par les racines et les vers de terre sera suffisante pour retrouver rapidement une bonne qualité physique du sol. Une récente expérimentation menée dans le cadre du programme Sol D Phy 2 (Agro-Transfert Ressources et Territoires, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Somme) a montré que la régénération biologique des sols particulièrement tassés était plus rapide lorsque la zone compactée avait été fragmentée par une intervention mécanique. En l’absence d’intervention mécanique, la restructuration d’origine biologique a été plus lente dans des situations où le sol a été soumis à d’importantes phases de compactage.

Au cas par cas, le recours au travail dit «profond» peut donc favoriser ou accélérer la résilience des sols cultivés, notamment après des épisodes de tassement importants.