Les agriculteurs résistent à la tête des mairies de la Somme

Auteur d'une thèse sur les maires ruraux de la Somme, le chercheur Sébastien Vignon(*) montre que les agriculteurs sont encore nombreux à la tête des mairies.

Bien que de moins en moins nombreux à occuper les premiers fauteuils des communes, les agriculteurs parviennent à s'y maintenir, jusqu'à une mairie sur deux dans certains territoires. Auteur d'une thèse sur les maires ruraux de la Somme, le chercheur Sébastien Vignon(*) soutient que leur engagement au sein des organisations professionnelles participe à ce résultat.

Depuis la Libération, l'un des traits les plus marquants de l’évolution de la représentation politique des petites communes est, constatez-vous, le recul des agriculteurs. Est-ce lié tout simplement à la diminution de leur nombre au sein de la population active ?

Effectivement, le poids des agriculteurs dans les mairies a fortement diminué. et l’on peut relier cela avec le fait que, dans la population active, leur nombre est en déclin. Donc, il y a en effet une concomitance. Mais d’autres facteurs expliquent cette situation. en particulier, les types de territoire dits «ruraux». Dans les communes périurbaines, à proximité des villes, le déclin est plus marqué et plus précoce. L'on assiste également à l’arrivée de nouveaux résidents, des personnes qui sont généralement issues de catégories sociales moyennes et supérieures : ils sont de plus en plus nombreux à venir dans les campagnes, mais aussi, à se présenter aux élections municipales. Et non seulement à se présenter mais à être élu. Pourquoi ? Parce qu’ils mettent en valeur leurs compétences, des savoir-faire gestionnaires dont certains agriculteurs ne peuvent pas se prévaloir et qui sont de plus en plus nécessaires pour administrer les municipalités, sous l’effet de la décentralisation et du développement de la coopération intercommunale notamment.

N’est-ce pas réducteur pour les agriculteurs ?

Tous les agriculteurs ne sont pas exposés de la même manière aux modifications institutionnelles et démographiques. Nombreux sont les agriculteurs qui détiennent des compétences techniques très pointues, ils sont familiarisés avec le jargon administratif et le montage de dossiers. Ce sont ceux qui sont les plus diplômés et/ou qui ont été très actifs dans les organisations professionnelles. Le passage par ces instances a permis à des agriculteurs peu dotés en ressources scolaires d’engranger des connaissances en matière de gestion locale.

Donc au-delà des compétences, ce recul ne relève-t-il pas plutôt d'un problème de temps et de disponibilité, lié à leur travail et à une fonction de maire de plus en plus contraignante ?

La question du temps devient un enjeu de plus en plus important. Un maire doit en effet être présent sur le terrain municipal, il doit se rendre disponible à ses administrés et répondre tant bien que mal à leurs attentes. et en même temps, il doit investir d’autres arènes de décision, comme les communautés de communes ou les communautés d’agglomération – puisqu’il y a un gros transfert de compétences qui a été opéré – pour faire entendre la voix de sa municipalité, s’intégrer dans des projets de développement de territoire, obtenir des équipements... C’est dans les arènes intercommunales que le maire doit être aussi présent. Ce qui implique des réunions supplémentaires. C’est un travail très lourd en termes de temps.

Quels sont les agriculteurs les plus exposés à l'arrivée des nouveaux résidents que vous évoquez ?

Ce sont les plus petits agriculteurs qui sont les plus exposés. Ils se sont faits généralement élire grâce à leur ancrage local, ils sont nés dans le village qu’ils administrent. Ils ont eu par exemple un père qui a été maire avant eux. Ils ont fait partie de plusieurs associations. Pour eux c’est plus dur quand de nouveaux résidents arrivent : ceux-là ne connaissent pas forcément l’histoire locale, ils jugent le maire en fonction de ce qu’il est capable de faire pour le développement du village, dans sa capacité à satisfaire de nouvelles attentes en termes d’équipements et de services. En résumé, dans les communes qui connaissent de profondes recompositions démographiques, ceux dont le dévouement s’incarne aujourd’hui uniquement dans la «proximité» (disponibilité, écoute,…) sont les plus exposés. La réputation familiale et l’ancrage local ne suffisent plus à fidéliser les électeurs dans une conjoncture marquée par une plus forte mobilité résidentielle.

Cependant il ne s'agit pas de la majorité, car si les agriculteurs sont en recul à la tête des mairies, ne sont-ils pas toujours la première profession des maires ruraux de France ?

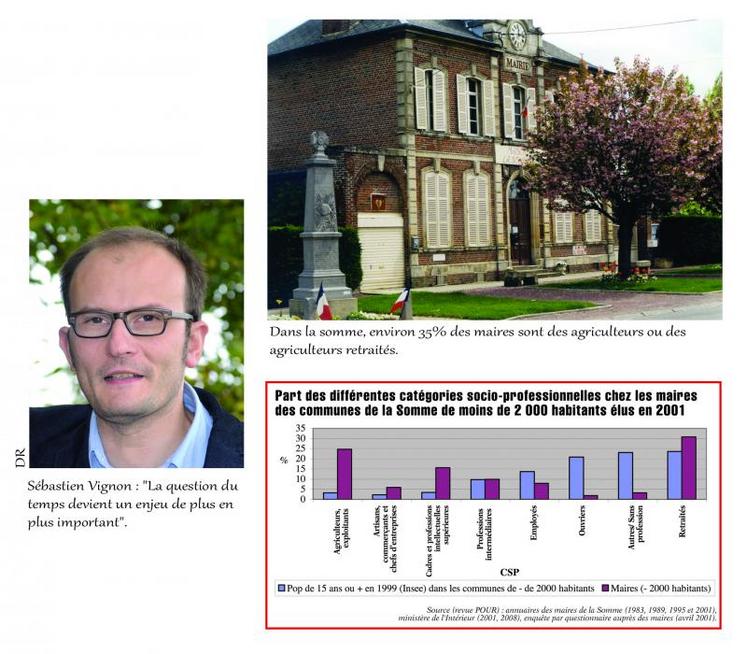

C'est vrai. Dans la somme, environ 35% des maires sont des agriculteurs ou des agriculteurs retraités. C'est la profession qui arrive en tête, même si les cadres et les professions intellectuelles sont sur le point de la rejoindre. C'est aussi le groupe socio-professionnel le plus sur-représenté, au regard de son poids dans la population active. On se rend compte qu'ils résistent plutôt bien dans les petites communes (moins de 200 habitants) de l’est de la somme, où l’activité agricole et l’industrie agroalimentaire sont plus développées : ces territoires sont encore des bastions agricoles puisqu’un maire sur deux est un agriculteur. Par contre, plus vous vous rapprochez d’Amiens, plus la proportion des agriculteurs diminue dans les conseils municipaux.

Les agriculteurs sont-ils présents parmi les dirigeants intercommunaux ?

Ils sont moins bien placés que les cadres et professions intellectuelles et supérieures et les professions intermédiaires. Les agriculteurs qui s’imposent aux postes clefs des communautés de communes sont sur-diplômés, ceux qui gèrent les plus grandes exploitations (j'ai constaté, dans la Somme, un lien assez étroit entre la taille de l’exploitation, le niveau de diplôme et la position occupée dans l’intercommunalité). D’autres, moins diplômés, peuvent aussi prétendre aux vice-présidences et présidences grâce à une certification extra-scolaire acquise dans leur activisme socio-professionnel (syndicats, chambres d’agriculture, coopératives …). Ces fonctions leur ont en effet permis de faire l’apprentissage des discours et des pratiques liées à l’aménagement du territoire et au développement local et de s’imposer comme étant des élus compétents.

(*) Sébastien Vignon est maître de conférences en science politique à l’Université de Picardie Jules Verne, et chercheur au centre universitaire de recherche sur l’action publique et le politique – épistémologie et sciences sociales.